Temps de lecture 6 minutes

C’est drôle comme la simple évocation du mot « mathématiques » fait fuir certains et briller les yeux des autres. Mais pourquoi ce fossé ? Monica Neagoy, experte en pédagogie et mathématicienne passionnée, s’est donné une mission : rendre les mathématiques accessibles à tous. Ce n’est pas un rêve idéaliste, c’est un projet concret. Armée de la célèbre Méthode de Singapour et d’une pédagogie aussi rigoureuse que ludique, elle parcourt le monde pour rendre les mathématiques accessibles, passionnantes et, osons le dire, carrément cool. Si vous avez croisé son nom récemment – peut-être dans l’émission Quotidien – vous avez sûrement senti son énergie communicative. Mais qui est vraiment Monica Neagoy, et en quoi sa vision révolutionne-t-elle l’apprentissage des maths ? Attachez vos ceintures, on plonge dans un univers où les chiffres prennent vie.

Une vie dédiée aux maths et aux élèves : qui est Monica Neagoy ?

Monica Neagoy n’est pas seulement une mathématicienne. C’est une véritable globe-trotteuse de la pédagogie, une experte qui a passé sa vie à décortiquer les rouages de l’apprentissage des maths pour les rendre accessibles à tous. Née d’une double culture franco-américaine, elle a étudié dans des systèmes éducatifs variés, en Asie, en France et aux États-Unis, où elle a décroché un doctorat en didactique des mathématiques.

Mais ce n’est pas tout. Professeure à l’Université de Georgetown, directrice de projets pour la National Science Foundation à Washington, conférencière internationale… Monica a multiplié les casquettes avec une constante : son amour pour l’enseignement. Son objectif ? Aider les élèves à comprendre les maths profondément, au lieu de les survoler comme on résout des énigmes par automatisme.

Et c’est là qu’intervient sa grande spécialité : la Méthode de Singapour. Depuis plus de deux décennies, Monica défend cette approche révolutionnaire, qui invite les élèves à passer du concret au pictural avant d’aborder l’abstraction. Une méthode qui mise sur la logique et la compréhension, plutôt que sur des techniques de mémorisation à court terme. Mais patience : on vous en parle en détail dans la prochaine section.

Avant d’entrer dans le vif du sujet avec la Méthode de Singapour, une question mérite qu’on s’y arrête : qu’est-ce qui rend Monica Neagoy si unique ? Sa pédagogie, bien sûr, mais aussi son énergie débordante et son sens de la créativité.

La Méthode de Singapour : une révolution pédagogique

La Méthode de Singapour n’est pas juste un effet de mode ; c’est une philosophie de l’apprentissage qui bouscule les codes traditionnels. Et Monica Neagoy en est l’ambassadrice hors pair. Mais au fait, c’est quoi exactement ?

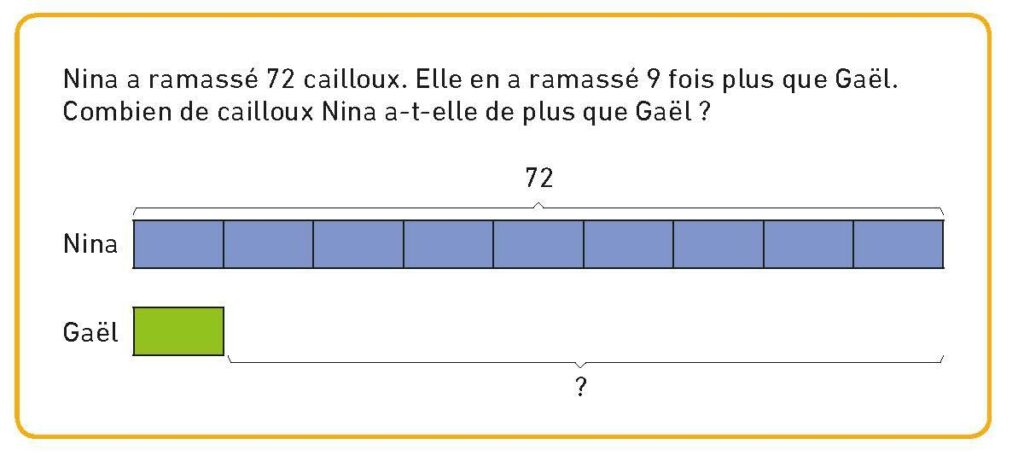

Imaginez que vous deviez résoudre un problème comme « Combien de litres d’eau restent dans une piscine après qu’on en ait retiré la moitié ? ». Plutôt que de plonger directement dans les chiffres, la Méthode de Singapour propose trois étapes.

- Le concret : manipulez des objets réels, comme des gobelets d’eau.

- Le pictural : dessinez la situation avec des schémas simples.

- L’abstrait : enfin, passez à la résolution mathématique pure.

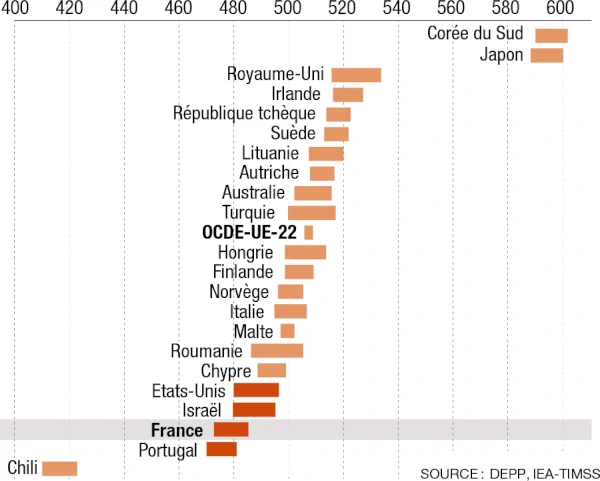

Ce passage graduel du tangible à l’abstrait aide les élèves à construire une compréhension solide des concepts. Et ce n’est pas qu’une théorie ! Dans les pays où cette méthode est appliquée, les résultats sont spectaculaires : des élèves plus autonomes, une meilleure capacité de résolution de problèmes et, surtout, un amour retrouvé pour les maths.

Monica Neagoy a adapté cette méthode pour les programmes français avec une série d’ouvrages. Dans L’approche de Singapour – Enseigner les mathématiques avec Monica Neagoy, elle offre des outils concrets aux enseignants. Ces livres regorgent d’exemples pratiques, de situations du quotidien et de conseils pour insuffler une dose de créativité dans chaque leçon.

Mais Monica ne se contente pas de manuels ou de conférences. Elle va plus loin, en ajoutant une touche artistique et théâtrale à ses interventions. Oui, oui, vous avez bien lu : des maths qui montent sur scène !

Quand les maths montent sur scène : l’art au service des chiffres

Si vous pensiez que les maths étaient juste une affaire de tableaux noirs et d’équations sans âme, Monica Neagoy est là pour vous prouver le contraire. En plus d’être mathématicienne, elle a une passion pour l’art et le théâtre. Et elle a eu une idée brillante : mêler les deux.

Avec son célèbre spectacle MathMagic Show, elle fait des maths une expérience interactive et immersive. Le public, qu’il soit composé d’enfants, de parents ou d’enseignants, découvre des concepts mathématiques à travers des jeux, des histoires et même des tours de magie. Oui, magie ! Par exemple, Monica utilise des énigmes géométriques pour émerveiller son public tout en enseignant des notions complexes de manière intuitive.

Mais pourquoi une telle approche ? Parce qu’elle sait que l’émotion joue un rôle clé dans l’apprentissage. L’émerveillement, la curiosité et l’interaction aident les élèves à intégrer les notions plus durablement. Et quoi de mieux qu’un peu de magie pour déclencher cet émerveillement ?

Après avoir exploré cette facette artistique, revenons à l’essentiel : la manière dont Monica inspire enseignants et élèves au quotidien, dans leurs salles de classe.

Un modèle pour enseignants et élèves

Monica Neagoy ne se contente pas de transmettre son savoir. Elle forme aussi des enseignants dans le monde entier. Ses conférences et ateliers, souvent accompagnés de vidéos et de ressources pratiques, permettent aux professeurs de changer leur regard sur les maths.

L’un des messages clés de Monica est de traiter les erreurs comme des opportunités. Trop souvent, les élèves redoutent les erreurs et finissent par détester les maths. Monica, elle, les transforme en points de départ pour des discussions enrichissantes. « Pourquoi ce raisonnement ne fonctionne-t-il pas ? Et si on essayait autrement ? » Ce genre de réflexion aide les élèves à développer leur esprit critique et leur résilience.

Les témoignages abondent : des enseignants disent redécouvrir leur métier grâce à Monica, et des élèves retrouvent confiance en eux. Que ce soit à travers ses livres, ses conférences ou ses spectacles, elle insuffle une véritable passion pour les maths.

>>> N’oubliez pas de vous abonner à ma lettre d’information et de demander votre ebook gratuit !

Monica Neagoy est bien plus qu’une experte en pédagogie. Elle est une inspiration, une passeuse de savoir qui rappelle que les maths ne sont pas une montagne infranchissable. Grâce à la Méthode de Singapour, son approche théâtrale et sa bienveillance envers les élèves, elle redéfinit l’apprentissage des mathématiques. Alors, si vous pensez encore que les maths sont ennuyeuses, laissez Monica vous prouver le contraire. Vous pourriez bien vous retrouver à aimer résoudre des équations. Oui, oui, c’est possible.