Pendant longtemps, apprendre les mathématiques a été synonyme de répétition, de formules à mémoriser et de contrôles stressants. Pour certains élèves, ça fonctionnait. Pour beaucoup d’autres, c’était le début d’un décrochage durable, parfois accompagné d’une véritable angoisse face aux maths.

Depuis plusieurs années, la recherche en didactique des mathématiques explore d’autres voies. Pas pour “simplifier” les maths ou les rendre moins exigeantes — mais pour les rendre plus compréhensibles, plus justes et plus accessibles à tous les élèves.

Dans cet article, je te propose de faire le point sur ce que ces recherches nous apprennent, et surtout sur ce que cela change concrètement dans la façon d’apprendre (et d’enseigner) les maths.

Pourquoi repenser l’apprentissage des maths aujourd’hui ?

Les constats sont largement partagés :

• une partie importante des élèves développe une relation anxieuse aux mathématiques,

• beaucoup pensent très tôt qu’ils ou elles ne sont “pas faits pour ça”,

• les inégalités scolaires se creusent rapidement autour de cette discipline.

Or, les mathématiques restent une matière centrale : elles structurent la pensée logique, la capacité à raisonner, à modéliser le réel, à prendre du recul. Le problème n’est donc pas les maths en elles-mêmes, mais la manière dont elles sont souvent abordées.

La recherche montre que lorsque les élèves comprennent ce qu’ils font, pourquoi ils le font et comment ils peuvent chercher, leur rapport aux maths change profondément. C’est ce qu’explique cet article de The Conversation version française.

Apprendre sans que l’enseignant donne la solution : les situations adidactiques

Un concept clé de la recherche s’appelle la situation adidactique. Derrière ce terme un peu technique se cache une idée simple : placer l’élève dans une situation où il peut chercher, tester, se tromper, ajuster… sans que la solution soit donnée immédiatement par l’enseignant.

Concrètement, cela peut prendre la forme :

• d’un jeu mathématique,

• d’un défi logique,

• d’un problème ouvert avec plusieurs stratégies possibles,

• d’une situation proche du réel.

L’élève n’applique pas une recette : il construit activement le raisonnement. Et c’est précisément cette phase de recherche qui permet un apprentissage durable.

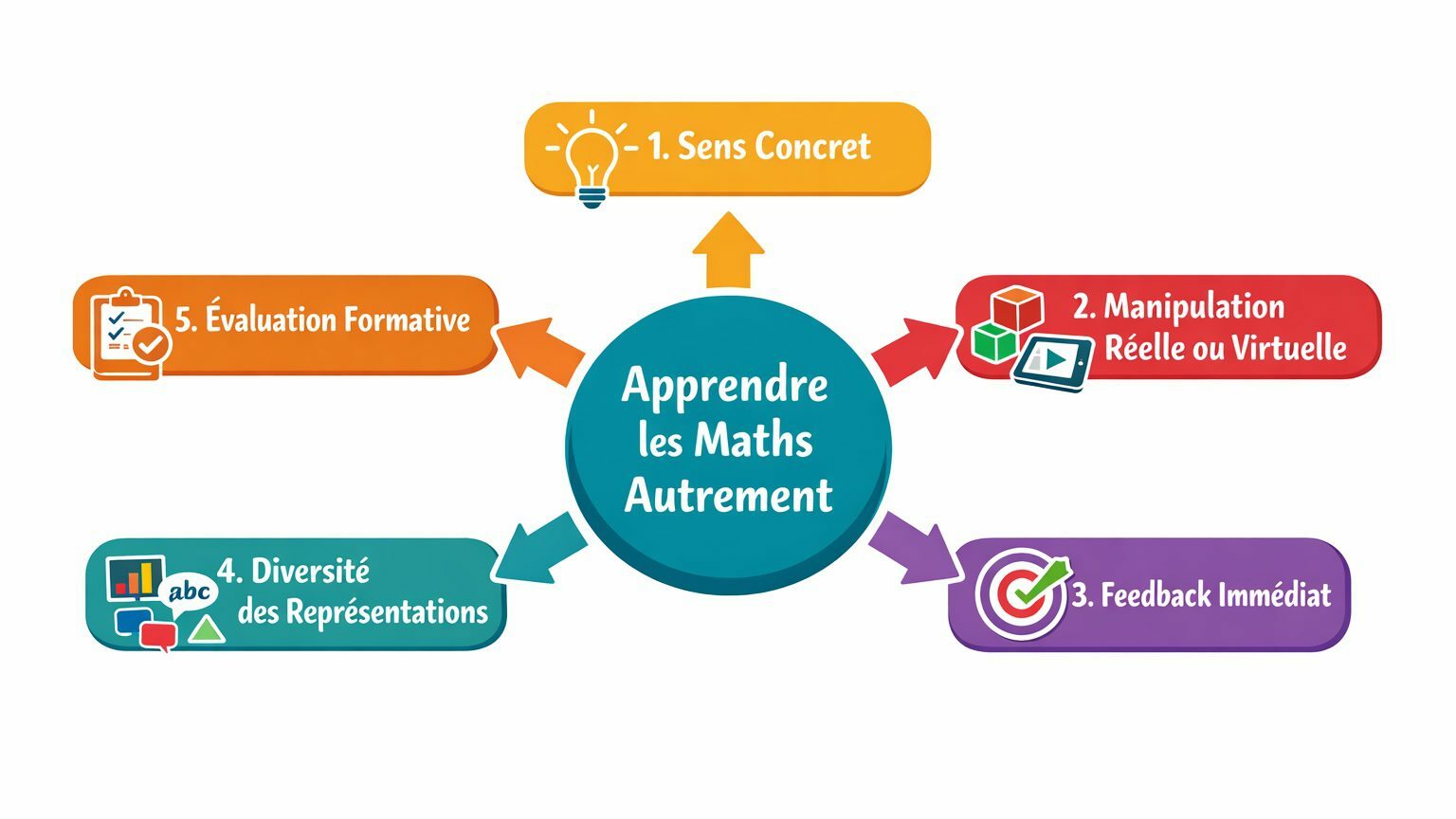

Donner du sens : contextualiser les mathématiques

Un levier majeur identifié par la recherche consiste à ancrer les mathématiques dans des situations compréhensibles et concrètes.

Lorsqu’un élève travaille sur un partage équitable, une optimisation, une comparaison de quantités ou une évolution dans le temps, il comprend pourquoi les mathématiques sont utiles. Les notions ne sont plus abstraites par défaut : elles deviennent des outils pour penser le monde.

Cela ne veut pas dire abandonner les notions formelles, mais les introduire au bon moment, quand elles répondent à un besoin identifié par l’élève.

Manipuler, visualiser, représenter autrement

Les recherches montrent également l’importance de diversifier les représentations. Un même concept mathématique peut être exploré :

• avec des objets à manipuler,

• par un dessin ou un schéma,

• à l’aide d’un graphique,

• via un outil numérique interactif,

• par une mise en mots orale ou écrite.

Ces allers-retours entre représentations permettent aux élèves de mieux comprendre les liens entre les notions ; ils apprennent aussi à dépasser les blocages liés à une seule forme d’explication et à développer une vraie flexibilité mentale.

Les outils numériques bien utilisés (manipulatifs virtuels, visualisations dynamiques) peuvent ici être de précieux alliés, à condition qu’ils servent la compréhension — et non la distraction.

Évaluer autrement pour faire progresser

L’évaluation est presque toujours perçue comme une sanction. La recherche propose un changement de regard : évaluer pour apprendre, pas seulement pour classer.

Cela passe par des retours réguliers et précis, des erreurs analysées comme des étapes normales du raisonnement, des évaluations intégrées au travail quotidien et des moments de verbalisation : comment as-tu fait ? pourquoi ?

Cette approche renforce la confiance des élèves et leur capacité à s’auto-corriger, une compétence essentielle bien au-delà des mathématiques.

Le rôle clé de l’enseignant… et de l’accompagnement

Ces approches ne reposent pas sur une méthode miracle.

Elles demandent une posture d’accompagnement, une écoute attentive des raisonnements des élèves et donc une formation continue pour les enseignants.

Changer la manière d’enseigner les maths, ce n’est pas tout bouleverser du jour au lendemain. C’est ajuster progressivement, tester, observer, affiner.

C’est aussi ce que je fais au quotidien dans mon accompagnement : partir de là où en est l’élève, de ce qu’il comprend déjà — même confusément — pour l’aider à structurer sa pensée.

Quelques exemples concrets à mettre en pratique

Voici quelques pistes simples, inspirées des travaux de recherche :

• proposer un problème avec plusieurs stratégies possibles,

• demander à l’élève d’expliquer comment il a cherché, même si le résultat est faux,

• utiliser des erreurs “classiques” comme point de départ d’une discussion,

• alterner calcul, dessin, verbalisation, manipulation,

• valoriser le raisonnement autant que le résultat.

Ces petites choses, répétées dans le temps, transforment profondément la relation aux mathématiques.

>>> N’oubliez pas de vous abonner à ma lettre d’information et de demander votre ebook gratuit !

Réconcilier les élèves avec les maths, durablement

Les recherches sont claires : les élèves apprennent mieux les mathématiques lorsqu’ils sont acteurs de leur apprentissage, lorsqu’ils comprennent le sens de ce qu’ils font, et lorsqu’ils ont le droit de chercher.

Apprendre les maths autrement, ce n’est pas les rendre plus faciles. C’est les rendre plus intelligibles, plus humaines et plus justes.

Et c’est aussi une excellente nouvelle : cela signifie que chacun peut progresser, avec le bon accompagnement.

Et toi ?

As-tu déjà vécu un déclic en maths grâce à une autre manière d’apprendre ?

N’hésite pas à partager ton expérience ou à me contacter si tu souhaites en discuter.